江戸の医学

医学館

江戸にあった漢方医の医学教育機関。現在の大学病院のような施設で、明和二年(一七六五)、奥医師・多紀元孝の願いにより設立が許可され、神田佐久間町の天文台跡地一五〇〇坪余が与えられた。当初は多紀の私塾で躋寿館(せいじゅかん)という名で、多紀が館主となり、一〇人ほどの教諭が置かれた。医学館の生徒は、寄宿舎に入る者と通いの者がおり、講義を受け、臨床実習も行われた。

寛政三年(一七九一)、老中首座・松平定信によって官立の施設とされ、毎年春と秋に、幕府の御番医や将軍の奥医師への考試(選抜試験)が行われるようになった。このため、幕医の子弟はこぞって聴講するようになった。

安永元年(一七七二)の火災で消失後、再び私費で建設された。そして翌年(安永二年)に幕府の直轄となり、陪臣医者(諸藩の医者)と町医者の修業も許されたが、寛政三年に幕府の官立となったので、藩医・町医の修業は停められている。その後、文化三年(一八〇六)に、またしても火にあったので、佐久間町から下谷・新シ橋通りに移転再築された(現・台東区浅草橋四丁目)。その後、天保一四年(一八四三)に陪臣の医者、町医の来聴が許可されている。それは藩医ながら幕府直参の医師に登用される道を開く制度として機能した。森鴎外の『渋江抽斎』には、弘前藩の医師・抽斎が直参となったことが書かれている。

この医学校は、官立の病院を兼ねていた。玄関の左手には五〇畳数の一室があり、その西寄りの一二畳が診察の場に当てられていた。五〇畳の広間のほうはいわば待合室で、患者はそこから順番に診察所に入るのだった。薬局は広間の東、廊下を隔てた所にあった。玄関の右手は二〇畳敷の応接所である。その隣室は御日見以下の医師、小普請医師(小普請支配の下にある修業中の医師)の詰所となっていた。さらにその東側に、一棟二〇余室の寄宿生徒寮があった。

医学生は聴講するばかりではなく、寮にあっては輪読・会読をなし、病室に入っては病人を診察して、自分の所見・投薬についての考えを明記して、教諭に報告する。教諭は、医学生のこうした意見を取捨して、投薬について調合所に命令を出すのである。

こうして医学生は実地教育を受けるわけで、これは今日のインターン制といえるであろう。幕府に官立の医学校があったことはあまり知られていないが、それ相応に医官養成の厳しい教育が施されていたのである。

医学所

幕府によって開設された、西洋医学の教育機関。前身は、安政五年(一八五八)、神田お玉ケ池に作られた種痘所、すなわち当時流行していた天然痘の治療や予防を目的として、江戸の蘭方医たちが設立した医療集会所である。万延元年(一八六〇)、幕府直轄とされ、種痘のほか蘭方医学の教育も行うようになった。文久元年(一八六一)には、西洋医学所と改称され、種痘・解剖・教育の三科をもつ医学教育機関となり、のちに、単に医学所と改められた。

文久二年(一八六二)には、大坂から蘭学の私塾・適塾の緒方洪庵が招かれ頭取となり、諸規則の設備を行った。洪庵の死後は、のちに土方歳三とともに新撰組が幕を閉じた函館の五稜郭に立て籠もることになる松本良順が後任となった。維新後は新政府に引き渡され、のちの東京大学医学部に発展した。

小石川養生所

江戸・小石川(現・文京区)にあった、幕府による貧民を対象とする病院。山本周五郎の小説『赤ひげ診療譚』、および黒沢明監督の映画『赤ひげ』の舞台にもなった。八代将軍・吉宗が設置した目安箱へ投函された投書がきっかけとなり、享保七年(一七二二)に設立された。投書したのは、麹町の借家に住む小川笙船という町医者で、施薬院、すなわち貧しい病人に治療や投薬を施す施設の設置を求めていた。これを読んだ吉宗は、御側御用取次(将軍が日常生活をする中奥の長宮)・有馬氏倫に調査を命じ、小石川御薬園の中から一〇〇〇坪の敷地を与えて設置させた。名称は、吉宗により養生所とされた。

養生所で施療を受けることができるのは、貧しいために薬が服用できない者、独り身のため看病人がいない者などで、収容定員は四〇人だった。小川は初代肝煎(病院長にあたる)となり、養生所付き医師には、幕府から二人の小普請医師が任命され、近所に住む町医者も協力することになっていた。当初は薬園の薬草を試すための施設だといううわさがあり、あまり患者は来なかったが、次第に施療を望む者が増え、養生所に入るために長期間待たされることになった。

幕府は、収容定員を大幅に増やして一五〇人とし、予算も八四三両余とした。当初は内科だけだったが、外科と眼科も設置され、正規の医師のほか幕医の子弟を見習医師として施療の補助とした。このほか、住み込みで働く看病中間、女看病人など、現在の看護婦にあたる者や食事を作る賄中間が置かれた。

一九世紀ごろの養生所は、入所時に看病中間から礼銭などを要求されたため、金銭的に余裕のある者でないと入所できなくなっていた。また、薬の費用は医師の役料から出すことになっていたため、医師が投薬を渋るという弊害もあった。江戸の三大改革の一つとして知られる天保の改革(天保一二~一四年〔一八四一~四三〕)のときには、医師を幕医からではなく、優れた町医者から登用する改革も実施された。

麻酔

身体を麻痺させ、痛みを感じさせなくする麻酔は、外科手術に不可欠なものだった。日本では一七世紀以降、南蛮・紅毛流外科医、すなわち当時「紅毛人」と呼ばれていたオランダ人やドイツ人の医師によって鎮痛のための局所麻酔が行われ、また接骨医が中国の麻酔薬を使い、一八世紀半ばには治療にかなりの効果をあげるようになっていた。

これらの麻酔薬は、大麻などを原料とするものであった。漢方医学の一派である古方派とオランダ流外科を学んだ紀州の医者・華岡青洲は、接骨医が用いていた麻酔薬を改良して、経口麻酔薬「麻沸湯(通仙散ともいう)」を考案した。これはマンダラゲ(朝鮮朝顔)を主成分とするものである。

文化元年(一八〇四)、華岡は、麻沸湯を用いて全身麻酔を行い、世界で初めて乳がん摘出手術を成功させ、この華岡流外科は日本外科手術の主流となった。ヨーロッパでは、一九世紀半ばごろから強い麻酔作用をもつエーテル吸引による麻酔術が発達し、日本でも、幕末には、エーテルやクロロホルムなどの近代麻酔薬が導入されて、副作用のある華岡流麻酔薬は急速に用いられなくなった。

腑分け

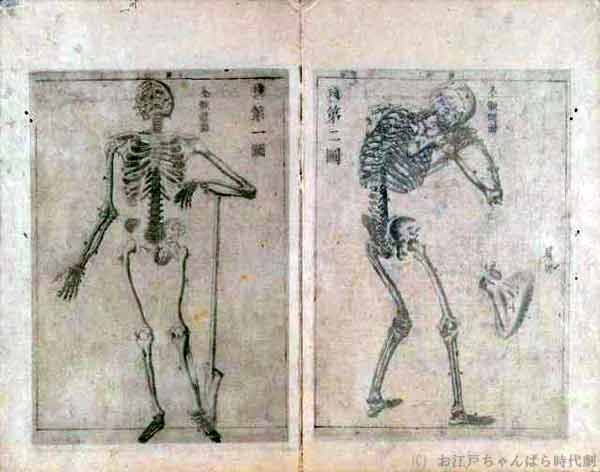

解剖のこと。日本の近代医学は、解剖学から始まった。宮中に務める漢方医だった山脇東洋は、漢方医学の説く五臓六腑説(五臓は、肝臓、心臓、脾臓、肺、腎臓。六腑は、胆のう、小腸、胃、大腸、膀胱、三焦〔架空の臓器〕)が正しいかどうかを、解剖によって臓腑を観察する腑分けによって確かめることを思い立った。宝暦四年(一七五四)、山脇は、京都所司代で若狭(福井県)小浜藩主・酒井忠用の許可を得て行われた(願い出たのは小浜藩医・原松庵ら三名)、斬首刑となった男囚の腑分けの立ち会いを許され、その成果を、『蔵志』として出版した。これは蘭方医に大きな刺激を与えた。

明和八年(一七七一)、江戸の小塚原で女囚の腑分けを見学した蘭方医・杉田玄白らは、西洋の解剖学書『ターヘル・アナトミア』図の正確さに驚き、オランダ語を学んでいた中津藩医・前野良沢らにこの翻訳をもちかけ、苦労の末、三年後に『解体新書』を出版した。しかし、前野はいまだ十分な翻訳でないことを理由に、『解体新書』に名前を載せることを拒絶した。杉田も、門弟の大槻玄沢に改訂を依頼し、大槻は文政九年(一八二六)に『重訂解体新書』を出版した。

按摩

按摩は医療の一法として医書に取り上げられることもあるが、多くは保養のための副次的な医療行為である。また、遊郭など、遊興の場でも按摩の需要があったことが知られている。接摩業は比較的熟練を要しないため、下層の細民、特に当時下層に置かれていた盲人の生業として定着した。彼らは裏店の長屋や按摩の溜り宿に住み、杖を突き、笛を吹きながら町々を流して歩いた。店を構え、客の求めに応じて出張する、羽振りのいい按摩もいた。

揉み料は一九世紀ごろ江戸で上下四八文、上方ではその半額程度だった。一日五人の客があったとして、収入は二〇〇文にもならないから、収入は不熟練の日傭人足の三分の二ほどであり、生活は苦しかった。また、盲人ではない困窮者が按摩業に参入してくることもあり、さらに生活を圧迫した。