朝鮮通信使

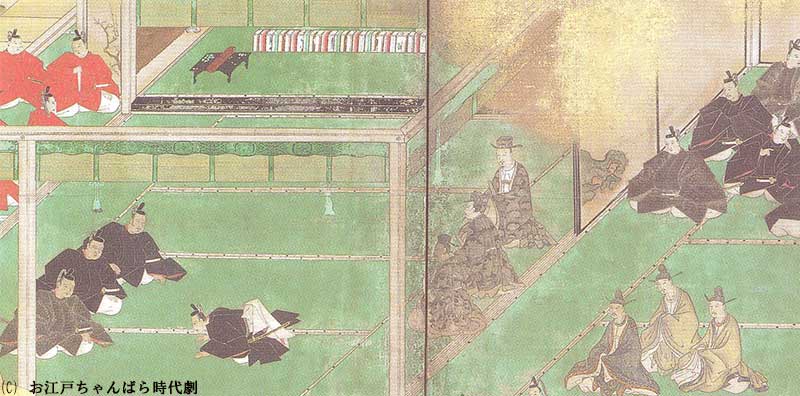

朝鮮通信使は、朝鮮王朝から派遣された外交使節である。江戸時代に将軍の代替わりやその他の慶事に際し、朝鮮から派遣された約400人からなる祝賀使節でもある。慶長十二年(一六〇七)の第1回から文化八年(一八一一)まで計12回に及んだ。正徳期(一七一一~一六)には新井白石により待遇の簡略化が図られ、対馬藩の雨森芳洲との問で論争が勃発。現在、類まれなる外交手腕を発揮した人物とされる芳洲だが、彼は白石と同門であり、ライバル関係にあった。

こうした改革が問題となったのは、通信使通行に際し、諸大名は接待役や行列の馬・馬具の負担、道中の土木工事を命じられ、また沿道の村も助郷人馬を負担させられ、日光社参などとともに重い負担となったからである。江戸時代も後期に入ると、幕府財政の窮乏のため、文化八年の使節は対馬での応接となった。嘉永二年(一八四九)、一二代将軍家慶のときには大坂での応接が計画ざれるが、諸国水害などの事情により延期され、以降、朝鮮通信使が来聘することはなかった。

回苦兼刷還使(さつかんし)と大君外交

豊臣秀吉の朝鮮侵略を契機にして日朝関係は途絶したが、朝鮮貿易なしには立ちゆかない対馬家中の必死の努力によって国交回復への道筋がつけられた。江戸時代最初の朝鮮通信使となる慶長一二年の通信使は、日本側からすれば国交回復を確認するものだったが、朝鮮王朝側では異なる意図が込められていた。それは、ふたたび戦争となる芽の存否を探る国情探索と、戦争中に連行された朝鮮人捕虜の本国送還(刷還)であった。それは同時に、徳川家康から送られた国書(じつは対馬家中によって捏造された偽書)に対する回答をもたらす「回答兼刷還便」であった。

続く元和三年(一六一七)、寛永元年二六二四)の通信使も、日本側では徳川政権安定の祝賀を名目と考えていたが、朝鮮側の意図は初回と変わらなかった。北方(後金・清)からの軍事的圧力を感じていた朝鮮にとって、南方(日本)からの脅威に対する警戒心を怠るわけにはいかなかったのだ。一六三〇年代に対馬家中による日朝外交文書改竄が発覚すると、徳川将軍の外交称号を大君(自称は日本国源某)としたり、京都五山僧を外交文書作成に関与させる以酊庵輪番制(いていあんリんばんせい)が導入されるなど、日朝外交はいくつかの修正を受けた(大君外交体制の成立)。

寛永一三年(一六三六)の通信使は、こうして刷新された江戸幕府朝鮮外交の方向性を探る意味合いがあり、国情探索の意図は、寛永二〇年の通信使のころまで引き続いた。その後、中国大陸での政情安定を受けて、明暦元年(一六五五)の通信使以後は、徳川将軍の代替わりごとに派遣されるのが定例化した。

正徳元年(一七一一)の通信使は、新井白石による制度改革がなされたが、続く享保四年(一七一九)の通信使では旧制に復し、宝暦一四年(一七六四)の通信使まで、江戸での外交儀礼が実施された。それは、対馬藩儒雨森芳洲(あめのもりほうしゅう)に代表される、誠倍の心に基づく善隣友好の外交とも見なされる。

自尊心の衝突

朝鮮通信使に任命された三使(正使・副使・従事官)や製述官、書記・画員などには、朝鮮王朝を代表する学者・文化人が選ばれた。こうした人々との詩文応酬を求める日本人が、通信使の通る沿道各地に殺到した。中華の文化に触れたいが、それが難しいなら、朝鮮文化に触れて中華の香りを感じたい、あるいは朝鮮儒学への憧れもあった。

宝暦一四年一月、幕府は、異国に学ぶといって、自国のことをあざけるような行為や、みずからの学問を自負するあまり異国をなじる、などの行為を慎むように命じた。交流の過熱は、かえってそれぞれの自尊心を傷つけることになってしまった。

明朝中国が消滅して以来の朝鮮王朝は、その文化的後継者を自認していた。また、明朝・清朝とは距離を置きつつ自力で全国統一を果たした徳川政権も、みずからを華と見る世界観を身にまとった。日本・朝鮮いずれも形式としては対等外交を志向しながらも、内実は、それぞれに相手を目下に眺める意識をぬぐいきれなかった。たとえば江戸城内での儀式に際し、幕府は通信使に対して将軍への四拝礼を求めた。これは臣下のなす拝礼形式だったから、通信使側はこれを快く思わなかった。宝暦一四年の通信使の書記金仁謙(きんじんけん)は、四拝礼を潔しとせず、江戸へ至りながら宿舎にこもって登城を拒絶したほどであった。形式としての対等外交を志向しながらも実態がそうでなかったことは、朝鮮からの外交使節が江戸まで派遣されたのに対し、日本からの外交使節が、対馬藩から釜山・東らいまで派遣されるというかたちでしか存在しなかったところからもいえよう。

内実も対等外交とすべき試みは、たとえば新井白石が、それまで厚かった接待内容を薄くすることで実現をめざした改革や、国書交換儀礼を両国境界で行なおうとする主張にうかがえる。文化八年の通信使は、対馬での儀礼挙行を実現し、のち水野忠邦は「境上(両国境界)の礼接」ではあまりに非礼だとして、大坂城での儀礼挙行をめざしたが、実現しなかった。

朝鮮通信使の意味

「唐人を二度見たことを年忘れ」は、上田秋成が記録した年末風景のひとつである。朝鮮通信使を二度見たことが、その年の自慢話にするはど忘れがたかったというのである。逆にいえば、朝鮮通信使にはめったにお目にかかれなかったのだから、江戸時代の日本人の朝鮮認識・朝鮮体験において、通信使が、どれほどの位置を占めていたのだろうかという疑念すら起こる。

近年では日朝間の漂流民送還をめぐる研究が進み、通信使よりはるかに日常的な高い頻度で、朝鮮人と接する機会としての漂流・渓着事件に注目されたりもする。元禄五年(一六九二)、朝鮮の絶影島に漂着した岡山藩の二二人は、救助され滞在一か月余ののち帰国の途につくが、朝鮮を離れる最後の宴に現われた通事の発言に驚いた。朴某なるその人は、朝鮮通信使に随行して岡山藩領を通ったことがあり、そのとき接待を受けた恩義が忘れがたいという。また、元禄九年に蝦夷地に漂着した八人の朝鮮人は、漂流する船のなかで「通信使に随行した人々」から開いた話をもちだして、動揺する気持ちを落ち着かせようと試みる。その話によれば、東海(日本海)の果てには、必ず日本があるから失望せずともよいというのである。

朝鮮通信使をめぐる位置づけの違いなど、日朝間にはさまざまな相互認識の組齢があったにもかかわらず、江戸時代の日朝交流において、朝鮮通信使の果たした役割や意味は小さくない。